关于“猪丹毒”你知道多少

猪丹毒是由猪丹毒杆菌引起的一种急性、热性传染病,造成不同阶段猪的发病、死亡、生长缓慢和生产性能降低等,给养猪生产带来严重经济损失。有时还可能引起人类的感染。

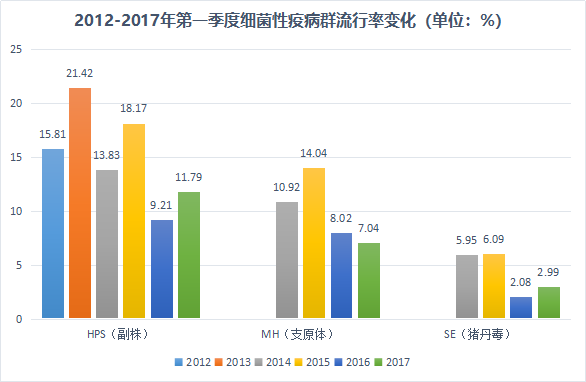

发病情况数据分析

从上图可以看出,猪场细菌性疾病的发病率以副猪嗜血杆菌、肺炎支原体和猪丹毒为主,但在北方地区,以6~9月为高发季节;中部各省以7~9月为高发季节,而南方省份全年均可发生,而以9~12月为高发季节。

整体流行率在1.75%-5.12%之间,华中、华东、东北分别排在前三位。猪丹毒的流行与温度、湿度和猪场环境密切相关。从目前的发病情况看,长江流域、珠江流域猪丹毒的发病率高于其他地区。

不同养殖规模的猪丹毒流行率也有所不同,并非规模越大,猪丹毒防控就越好。相比而言,500~1000头存栏母猪的流行率最高,流行率达4.62%,其次是10~200头母猪的猪场。

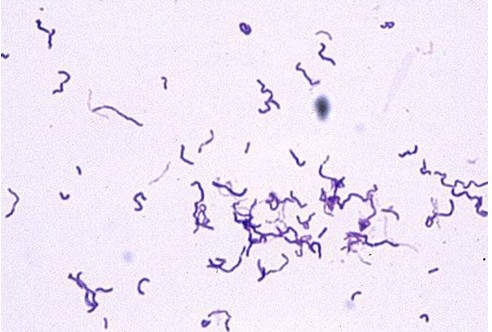

一、病原体

形态猪丹毒杆菌是一类小革兰氏阳性菌,呈细长、直或弯曲的杆状,宽0.2~0.4μm,长0.8~2.5μm,无运动性,无芽孢。革兰氏染色时,有时形成珠状外观。

血清型绝大多数(75%~80%)猪源分离菌株的血清型为1型或2型,大约20%的分离菌为其它的血清型,目前总共有25血清型,中国主要是1a2亚型。

抵抗力猪丹毒杆菌对不利环境有相当强的抵抗力,动物组织中的细菌在各种条件下能存活几个月,在冻肉、腐败的尸体、干燥的血液及鱼粉中长期存活,在腌制、烟熏的火腿中存活几个月。但容易被普通消毒剂、热(60℃,15分钟)杀死。本菌的耐酸性较强,猪胃内的酸度不能杀死它,因此可经胃而进入肠道。

二、流行病学

该病流行初期猪群中,猪只常呈急性经过。往往突然死亡1~2头多为健壮的大猪,以后陆续出现较多的死亡。如发病后,迅速将病猪隔离,用青霉素治疗,对病死猪及圈舍作无害化处理。

传染源最重要的传染源是病猪和带菌猪。这些带菌猪可以通过粪便或鼻分泌物排菌,急性感染猪通过粪尿、唾液、鼻分泌物排出大量猪丹毒杆菌。很多野生或养殖哺乳动物或鸟类是潜在的传染源。通过调查发现,某些外表健康猪(35%~50%)的扁桃体、胆囊、淋巴组织和消化道回盲瓣中带有此菌,在不利因素降低猪抵抗力时,细菌大量繁殖、毒力增强,也可引发猪丹毒并排菌。

易感动物本菌可以感染几乎所有的家畜家禽。自然条件下,猪是最敏感的宿主。3月龄到3年龄的猪易感染本病,仔猪则通过初乳获得被动免疫,生长猪通过隐性感染或感染低毒力菌株或者免疫而获得主动免疫力。

传播途径 本病的主要传播途径是空气源感染,通过猪只相互直接接触或通过短距离的飞沫使疫病传播。在猪群之间的感染主要由带菌猪引起,而且与饲养密度、卫生管理、气候变化等因素密切相关。

疾病促进因素高温、高湿、高密度、免疫抑制、应激反应、霉菌毒素中毒等均可促进猪丹毒的发生,或者加重损失。

三、临床症状往

猪丹毒的潜伏期为1~7天,一般可分为急性、亚急性和慢性三种类型。

母猪可以发生急性、亚急性感染,也可发生慢性感染或隐性感染,可引起繁殖障碍。在国外,猪丹毒是母猪必需预防的疾病之一。

急性型和最急性型最急性型病例一般发病非常急,有时第一天晚上精神和采食量均正常的猪,第二天早晨巡栏时发现已经死亡。

急性型病例则可表现高热(≥42℃)、食欲废绝、喜卧(实际上是不敢站立或行走),驱赶时勉强站立,发出痛苦的叫声,并且弓背、四肢僵硬如踩高跷状,试图改变重心以减轻腿部的疼痛,往往走到另一个角落即迅速躺下。生长育肥猪或母猪表现粪便干燥或便秘,而仔猪则表现腹泻。白色皮肤的猪可见皮肤发红(充血),粉色到浅紫色病灶,指压褪色,而手起后又回复原有颜色,是非致死性的病例;若皮肤发紫或黑褐色,尤其是臀部、尾部、大腿、耳朵、下颌部等末梢部位的皮肤,指压不褪色(实为出血),则是致死性的猪丹毒。有时容易与沙门氏菌败血症、猪瘟、甚至蓝耳病混淆。个别病猪死亡前后,病猪口鼻有大量血的泡沫流出,与急性防线杆菌胸膜肺炎相似。

亚急性型往往由急性型转化而来,但也有一开始即表现为特征性的皮肤病变。体温往往不升高,食欲变化不大,但在浅色皮肤的猪身上可见发红、发紫的突起,大部分为菱形,但有的形状不规则,这些丘疹表面隆起,触之坚硬,按压后随着手指的抬起,颜色又由苍白变为红色或紫色(充血)。

慢性型关节炎型病变多发生在四肢关节,特别是附关节、腕关节、髋关节等,表现为关节肿胀、疼痛、僵硬、跛行或卧地不起。心内膜炎表现为心律不齐、呼吸困难、心跳加快。背、肩、尾、两耳局部坏死。

急性猪丹毒皮肤突变,突起于皮肤,按压褪色,放开手恢复原色。

急性败血性猪丹毒,耳、下颚、臀、大腿等紫黑色,预后不良。

急性猪丹毒,站立弓背、尖叫、四肢僵硬(四肢疼痛)。

亚急性猪丹毒特征性的皮肤疹块、菱形、方形或不规则形。

四、病理变化

特征性的菱形疹块是急性亚急性猪丹毒唯一具有诊断意义的病变,而当这种病灶全身化时,无疑是败血症的标志。

除皮肤的变化外,全身器官的充血、出血为主要病变,尤其是脾脏肿胀、肾脏肿胀,在砖红色背景上有大量出血点;肺充血水肿,心外内膜有明显出血点。

慢性感染时,除心瓣膜的尤状增生外,还有明显的关节炎病变。

急性猪丹毒脾脏严重肿胀

急性猪丹毒肾脏肿胀、出血点密集,其他器官也可见出血变化。

五、诊断

临床诊断根据特征性临床症状和病理变化可以做出初步诊断,如亚急性的菱形疹块和急性病例的脾脏高度肿胀等。若猪丹毒引起败血症、心内膜炎、关节炎这些临床症状,通过肉眼临床诊断却难以确诊,就需要实验室诊断。

实验室诊断主要依靠急性发病期的猪血液、心、肺、脾、肾和关节中容易分离到细菌,但慢性感染的细菌分离主要在关节和扁桃体。长期使用抗生素后,细菌培养的难度增大。PCR是比较敏感的方法,使用唾液样品诊断时,RT-PCR敏感性最高。血清学方法在诊断上使用较少。

治疗

隔离与淘汰最重要的是早发现,早治疗。治疗越早,效果越好。首先要及时隔离病猪,单独治疗,严重发病预后不良的病猪最好立即淘汰,并做好无害化处理(病猪是最重要的传染源)。

抗生素选择参考药敏试验结果选择适当的抗生素。根据郭龙等《猪丹毒杆菌的分离鉴定与药敏试验》,发现头孢类和阿莫西林对猪丹毒杆菌敏感,但其中也有很多人用药或兽医禁用药,即使再敏感,也不能用于猪丹毒的治疗。

疗程 在临床上还经常出现复发的现象,即治疗后临床症状消失3天以后停止用药的病猪,1周后有可能重新发病,说明即使临床症状消失,细菌仍然在组织中存活,需要更长时间的用药。

群体给药 主要采用饮水给药或饲料给药。前者需要考虑药物的水溶性以及在饮水中的稳定性;后者需要考虑发病猪群的采食量。常用的药物有阿莫西林,因为阿莫西林本身不稳定,而且有的制剂溶出度、生物利用度偏低,同样的剂量效果完全不同。如采食量受影响,则建议在饮水中添加10%安力素,每吨饮水添加1kg,每天1次,连用3天。而后在每吨饲料中添加10%安力素1.5kg,连用5天。山东有一个台湾猪场,使用安力素控制猪丹毒取得了良好效果。

预防

猪丹毒对猪场的影响很大,需要采取综合性措施,才能降低发病率、降低损失,这些措施包括改善饲养管理、降温除湿;免疫接种以及抗生素治疗甚至抗生素预防。选择合适的制剂、恰当的用药时机、足够的用量和疗程是确保治疗效果的关键。

饲养管理和环境控制 良好的卫生和生物安全措施对于猪丹毒的预防同样重要。提高饲料的安全性,避免霉菌毒素对猪群造成的免疫抑制;尽量为猪提供良好的环境条件,避免长期的高温、高湿,减少不利于抵抗力形成的应激反应等。

免疫接种 在猪丹毒的免疫中,体液免疫和细胞免疫均发挥作用。免疫血清调理的猪丹毒杆菌更容易被嗜中性粒细胞、单核细胞以及巨噬细胞吞噬和清除。不同血清型的猪丹毒菌株存在明显的交叉保护。临床感染猪群的母猪群接种猪丹毒疫苗可以减轻分娩前后的阴道分泌物、缩短分娩间隔、增加每胎的活产仔数。说明猪丹毒是可以引起繁殖障碍的。免疫保护率与疫苗、免疫程序、饲养管理有关,一般情况下可达80%左右。

疫苗选择 市场上有单苗和联苗如丹毒/肺疫二联苗或猪瘟/丹毒/肺疫三联苗;有活苗和灭活苗。一般情况下,联苗的免疫效果比不上单苗。血清型2制作的疫苗可以防止血清型1a、1b、2、5、8、11、12、18、19或21攻毒后的临床症状的发生,而对血清型9、10的攻毒没有产生完全保护。

免疫程序 仔猪在45~60日龄第一次接种,常发区3月龄进行第二次接种。种猪每间隔6个月接种一次,通常于春秋两季定期普免。

注意事项 抗生素与弱毒疫苗同时应用时,对疫苗的免疫效力有一定的影响,在接种前7天和接种后10天内,应避免使用抗生素。

药物预防 免疫不好的猪场或没有及时接种疫苗的猪场,可以在猪丹毒的发病季节定期投药,主要是饲料中添加阿莫西林,不同制剂的用量不同,如10%安力素每吨料添加1.5kg,连用5~7天,而其他的制剂可能需要添加3kg。

上一篇:聊聊“空气湿度”

下一篇:事半功倍,浅谈畜禽合理用药